Accueil > Thèmes > Histoire > Histoire de Belgique > La révolution belge de 1830

La révolution belge de 1830

La révolution belge de 1830

Une rétrospective des événements du 24 août au 3 novembre 1830

dimanche 2 août 2020, par

Le Contexte

Ce transfert de territoire se fit sans tenir compte de l’avis de la population.

D’après Jacques Logie et Jean Stengers, les Belges considéraient les Habsbourg comme leurs souverains légitimes. Hervé Hasquin affirme que seule l’aristocratie belge et liégeoise se montrait généralement favorable au retour aux anciens Pays-Bas autrichiens ou au rétablissement de la principauté de Liège.

Selon Jacques Logie, les Belges se réjouirent de la fin du régime napoléonien, qui s’était traduit en Belgique par la guerre, la conscription, de lourds impôts et des troubles religieux. Jean Stengers note qu’une minorité souhaitait néanmoins le rattachement à la France et qu’elle se fit quelque peu entendre, au contraire de la majorité de la population, qui resta résignée et apathique. Hervé Hasquin affirme au contraire que la bourgeoisie était nettement francophile, mais que, compte tenu de la situation politique qui prévoyait le démembrement de la France par la Sainte-Alliance, cette option semblait irréalisable. Il affirme également que la majorité de la population, plongée dans la crise économique et le chômage depuis sa séparation de la France, devait regretter le régime précédent.

Jacques Logie affirme que les Belges n’étaient pas favorables à la réunion avec les provinces du nord, car elles étaient protestantes et lourdement endettées. Hervé Hasquin défend la thèse suivante : comme la réunion à la France était impossible, de nombreux bourgeois se tournèrent vers l’orangisme, qui avait l’avantage de compenser les effets de la grave crise économique qui résultait de la perte du marché intérieur français, par le commerce avec les colonies hollandaises.

L’idée d’une Belgique indépendante était absente selon Logie. Jean Stengers affirme que la majorité des Belges souhaitaient obtenir un régime d’autonomie nationale (similaire à celui qu’ils connaissaient sous la maison d’Autriche), mais il insiste sur le peu d’effort entrepris par la population pour atteindre cet objectif. La population resta en effet résignée et apathique. Pour Hasquin, s’il y eut des partisans de l’indépendance nationale, ils restèrent extrêmement silencieux, très peu nombreux et isolés.

Selon Stengers, dans l’ancienne principauté de Liège, le souhait général était d’être réuni à la Belgique. José Olcina affirme au contraire que le pays liégeois se sentait nettement plus proche du reste de la France que des autres territoires formant aujourd’hui la Belgique.

La Loi fondamentale

Les griefs des provinces du Sud

• Bien que le Sud comptât 3,5 millions (62 %) d’habitants et le Nord seulement 2 millions, les Belges ne représentaient que 50 % des sièges aux États généraux. Notons cependant que le Nord, surtout la Hollande, payait plus d’impôts.

• La dette publique des anciens États avait été rassemblée et était maintenant supportée par l’ensemble du royaume. Or elle était au départ de 1,25 milliard de florins pour les Provinces-Unies et de seulement 100 millions pour le Sud.

• L’action de Guillaume Ier dans le domaine de l’enseignement (construction d’écoles, contrôle des compétences des enseignants et des créations de nouveaux établissements, création de trois universités d’État) le plaça sous le contrôle total de l’État, ce qui mécontenta l’opinion catholique. Cependant, le 27 mai 1827, le Roi abrogea les dispositions les plus critiquées.

• La plupart des institutions avaient leur siège dans le Nord et les charges publiques étaient réparties inéquitablement. Seul un ministre sur quatre était belge. Il y avait dans l’administration quatre fois plus de Hollandais que de Belges. Cela était néanmoins en partie dû à l’opposition des catholiques à la Loi fondamentale. Maurice de Broglie, évêque de Gand d’origine française, menaça même d’excommunication ceux qui y prêtaient serment.

• Les forces armées du Royaume uni des Pays-Bas furent fondées le 9 janvier 1814 lors de la chute du Premier Empire et se distinguèrent, dès leur création, à Waterloo, sous le nom de hollando-belges. Le contingent imposé à la Belgique par le recrutement de miliciens était proportionnellement élevé, alors que la proportion de Belges parmi les officiers était faible, le haut état-major étant surtout composé d’anciens officiers de l’armée française, comme les Chassé, Constant de Rebecque, Dumonceau ou de l’armée britannique comme Henri de Perponcher Sedlintsky etc. Seul un officier sur six serait originaire du Sud et encore étaient-ils surtout représentés dans les grades subalternes, notamment dans la cavalerie et l’infanterie. Dans l’artillerie et le génie, où une formation spécialisée était nécessaire, le nombre de Belges était vraiment réduit. La plupart des soldats belges étaient donc commandés par des officiers qui n’étaient pas originaires des Pays-Bas du Sud. De plus, la langue néerlandaise serait devenue l’unique langue de l’armée du Royaume uni des Pays-Bas en 1823, ce qui constitue un grief supplémentaire de la part des francophones.

• L’application insatisfaisante de la liberté de la presse et de la liberté de réunion étaient considérée par les intellectuels belges comme un moyen de contrôle du Sud par le Nord.

• En 1823, une réforme linguistique consacra le néerlandais comme langue officielle dans les provinces flamandes, y compris le Brabant méridional (sauf Nivelles). Cette législation souleva l’opposition des classes francophones. Les classes populaires flamandes n’y étaient pas favorables non plus, car elles ne parlaient pas et comprenaient à peine le néerlandais standard. Le 4 juin 1830, la liberté linguistique fut rétablie.

• Les conservateurs des Pays-Bas du Nord faisaient pression pour que seuls les fidèles de l’ancienne Église d’État (protestante) pussent être nommés au gouvernement, alors que les conservateurs belges voulaient rétablir le catholicisme comme religion d’État en Belgique. La coexistence de deux religions d’État sur l’ensemble du royaume était inacceptable par les deux camps. Jusqu’en 1821 le gouvernement se servit de l’opposition des catholiques à la Loi fondamentale pour conserver le caractère protestant de l’appareil d’État par le biais des nominations de fonctionnaires. Guillaume Ier lui-même était un partisan de la tradition luthérienne allemande, selon laquelle le souverain est le chef de l’Église. Il voulait contrer l’autorité du pape sur l’Église catholique. Il souhaitait pouvoir influencer la nomination des évêques. Pour contrôler les futurs prêtres et leur donner une formation appropriée, il obligea les séminaristes à suivre d’abord deux ans de cours au Collège philosophique de Louvain, que ses fonctionnaires créèrent dans les bâtiments qui avaient abrité le séminaire central de Joseph II. Finalement un concordat fut conclu en 1827, aux termes duquel Guillaume Ier obtenait un droit de regard sur la nomination des évêques et la fréquentation du Collège philosophique devenait facultative. Conscient du fait que son nouveau royaume était majoritairement catholique (3,8 millions de catholiques pour 1,2 million de protestants), il prit des dispositions pour qu’il fût possible qu’un roi catholique accédât au trône.

• Les commerçants et les industriels belges se plaignaient de la politique de libre-échange menée à partir de 1827. La séparation de la France avait fait perdre à l’industrie du Sud une grande partie de son chiffre d’affaires. D’autre part, la colonie des Indes orientales connaissait une longue période de révolte et les produits britanniques concurrençaient la production belge. Avec la fin du blocus continental, le continent était envahi par des produits britanniques bon marché, appréciés par le Nord, encore surtout agricole, mais qui excluaient les productions du Sud.

Haut de page

L’union des oppositions

Les catholiques, mécontents de la politique scolaire, étaient à la même époque influencés par le prêtre français Félicité de Lamennais, qui introduisit le concept de catholicisme libéral. Il prônait un État libéral et une stricte séparation de l’Église et de l’État. Selon lui, la liberté ne pouvait qu’être bénéfique à l’Église, comme à l’économie. En décembre 1825, le Liégeois Étienne de Gerlache lança un appel à la Seconde Chambre des États généraux pour une union des oppositions. Il liait la liberté d’enseignement, que l’Église réclamait, aux libertés de religion et de la presse garanties par la Loi fondamentale. Il appela les libéraux à défendre la liberté sur tous les terrains.

En 1828, catholiques et libéraux publièrent une liste commune de griefs contre le régime de Guillaume Ier. Par la suite, ils développèrent leurs critiques ensemble dans la presse28. Ils organisèrent également des « pétitionnements » pour le redressement des griefs, le premier entre novembre 1828 et mars 1829, le second à partir d’octobre 1829. Cette union des oppositions, catalysée par de nombreux pamphlets de Louis de Potter (Lettres aux évêques, révision de l’histoire du christianisme, lettre de Démophile, appel à l’Union sacrée...) fut un facteur clé de la réussite de la révolution de 1830. Il explique notamment la rapidité avec laquelle la constitution a été écrite30. Parallèlement, le régime devenait de plus en plus autoritaire. Le roi déclara que sa souveraineté était antérieure à la Loi fondamentale et que cette dernière ne pouvait donc la limiter. En mai 1829, en pleine crise politique, il nomma son fils, le prince d’Orange, président du Conseil des ministres et vice-président du Conseil d’État, signe clair que la responsabilité des ministres devant le Parlement ne serait jamais accordée. Ainsi, les critiques contre la gouvernance de l’État ou contre le gouvernement devenaient également des critiques contre la dynastie. En décembre 1829, le message royal fut à la fois une apologie de l’œuvre accomplie par le régime et un avertissement pour l’opposition. Début 1830, trois éminents journalistes des provinces du Sud (Louis de Potter, Jean-François Tielemans et Adolphe Bartels) furent condamnés à l’exil.

Salle de Lecture du Sénat du Royaume de Belgique

La radicalisation de l’opposition belge causa aussi l’affaiblissement de l’opposition libérale des provinces du Nord et renforça le réflexe antidémocratique. La souveraineté populaire dans un royaume des Pays-Bas unitaire aurait en effet inévitablement causé une prédominance des Belges (qui représentaient 62 % de la population) et des catholiques sur le Nord protestant. La surreprésentation des Néerlandais dans l’administration, l’armée et la diplomatie aurait aussi pris fin. Ceci explique pourquoi les élus des provinces du Nord formaient un bloc derrière le gouvernement et la dynastie des Nassau (après l’indépendance de la Belgique, le pouvoir du roi reste intact jusqu’à la Loi fondamentale de 1848).

La pression de l’opposition poussa néanmoins le roi Guillaume à faire des concessions. À la suite de l’entrée en vigueur du concordat le 20 juin 1829, la fréquentation du Collège philosophique devint facultative. Le souverain assouplit la réglementation en matière d’emploi des langues le 28 août 1829. En 1829, il fit voter une nouvelle loi sur la presse, beaucoup moins répressive. Au début de 1830, le souverain donna encore des gages à l’opposition : il fit voter une nouvelle loi sur la presse (2 juin), retira un projet de loi sur l’instruction, abrogea les arrêtés de 1825 en matière d’enseignement secondaire, rétablit la liberté linguistique (4 juin) et reconnut le principe de l’inamovibilité des magistrats (7 juillet). Ces mesures firent taire la plupart des critiques de l’opposition. Ces reculs de « l’adversaire » ont pu contribuer à augmenter l’estime que les Belges avaient d’eux-mêmes et expliquer en partie le succès de la révolution.

Jean Stengers note que l’audace des Belges de 1830 s’explique aussi par les espaces accordés par le gouvernement pour l’expression des oppositions : liberté de presse assez large pour l’époque, représentation politique des Belges aux États généraux, lutte des opposants devant les tribunaux, pétitionnements. L’exception fut l’emprisonnement du journaliste Louis de Potter et ses collègues, ainsi que les deux procès retentissants qui en firent à la fois un martyr et un tribun très populaire étant donné le "délit de presse" qui fut ainsi stigmatisé.

Notons au passage, qu’en Hollande, surtout dans le port d’Amsterdam, il existait depuis un certain temps un mouvement prônant le retour à la république des Provinces-Unies.

La révolte d’août 1830

Les causes immédiates

La Muette de Portici

La foule s’en prit à d’autres bâtiments : une armurerie, un magasin de jouets (pour obtenir des tambours), la librairie polymathique, les Grandes Messageries43. Le groupe de pillards s’était grossi de gens du petit peuple. Plus tard, un groupe se dirigea vers l’immeuble du directeur de la police, Pierre De Knyff de Gontrœuil, qui fut également mis à sac. Là, les tirs des services d’ordre font des victimes, dont deux morts, parmi les insurgés, ce qui mit fin à l’agitation. Un autre groupe s’était porté vers la maison du procureur du roi Henry-Joseph Schuermans, dans laquelle il ne parvint pas à pénétrer. Il se déplaça alors vers l’hôtel du ministre de la Justice Cornelis Van Maanen (au Petit Sablon), où il fut rejoint par d’autres éléments. L’immeuble fut pillé puis incendié vers deux heures du matin. Après avoir échoué à mettre fin à l’incendie, les autorités rassemblèrent les troupes disponibles sur la Grand-Place vers six heures et demie46. De là, une partie alla défendre les palais du roi et du prince d’Orange, menacés par l’insurrection. Une autre regagna l’hôtel de Van Maanen, qui était déjà presque détruit. Au Grand Sablon, les tirs sur les manifestants firent une vingtaine de morts.

Création d’une garde bourgeoise à Bruxelles

La bourgeoisie, qui assurait à présent le maintien de l’ordre dans Bruxelles, désirait que le roi fît quelques concessions aux provinces du Sud afin de calmer les esprits. Le 28 août, elle envoya donc une délégation auprès du roi, avec pour mission de lui demander la convocation immédiate des États généraux afin d’aborder la question du redressement des griefs.

Apparition du drapeau belge

Dans cette atmosphère révolutionnaire et face aux pillages qui s’intensifient, des notables inquiets créent une milice bourgeoise. La Garde bourgeoise arborant un drapeau et des cocardes aux couleurs brabançonnes, guidée par un souci de différenciation par rapport au gouvernement et par un sentiment national, popularisera les couleurs noir-jaune-rouge63. Emmanuel d’Hooghvorst déclarera au prince d’Orange le 31 août que la garde avait adopté les couleurs brabançonnes pour contrer l’apparition çà et là des couleurs françaises et pour éloigner toute idée de rattachement à la France. Ce drapeau avait été conçu le 26 août par l’avocat Lucien Jottrand, rédacteur du Courrier des Pays-Bas, et le journaliste Édouard Ducpétiaux. Une commerçante, Marie Abts, en confectionna quelques exemplaires, comme le rappelle une plaque commémorative au coin des rues de la Colline et du Marché aux herbes. Le premier fut placé par Jottrand et Ducpétiaux à l’hôtel de ville de Bruxelles, alors que les suivants furent promenés dans les rues par Theodore Van Hulst, un employé du ministère de la Guerre.

Pour se distinguer clairement du drapeau du Royaume uni des Pays-Bas, les bandes furent placées verticalement sur les exemplaires suivants, avec le rouge du côté de la hampe. En effet, les couleurs des lignes horizontales des drapeaux belges et du drapeau officiel du royaume pouvaient se confondre. C’est donc pour des raisons militaires qu’on inversa le drapeau belge. Plus tard, le 23 janvier 1831, il fut décidé de reconnaître officiellement ce drapeau comme celui de la Belgique indépendante dans la Constitution. L’article 125 (aujourd’hui article 193) apparut le 7 février. Dès le 12 février le drapeau fut inversé : la bande noire fut placée à la hampe.

Dans le pays

Les princes à Bruxelles

Le 31 août, Guillaume Ier reçut, contre l’avis de son ministre de la Justice, les délégations liégeoises et bruxelloises. Les Bruxellois exposèrent les griefs des provinces du Sud et le roi ne céda sur rien, renvoyant toute décision à la session extraordinaire des États généraux, qu’il avait convoqués pour le 13 septembre. La délégation bruxelloise dut faire face à une foule hostile dans les rues de La Haye.

Le même jour, le prince d’Orange convoqua à Vilvorde les personnalités présentes à Bruxelles, ainsi qu’Emmanuel Van der Linden d’Hooghvorst, qui se fit accompagner de cinq membres du conseil de la garde bourgeoise. Le prince fit savoir qu’il exigeait l’abandon immédiat des couleurs brabançonnes et qu’il entrerait le lendemain dans Bruxelles avec son armée. En apprenant la nouvelle, le peuple de Bruxelles commença à dresser des barricades dans les rues. Le soir, la garde bourgeoise envoya une nouvelle délégation auprès des princes, pour les convaincre de renoncer à leur projet. Guillaume d’Orange décida finalement de rentrer dans Bruxelles sans ses troupes, accompagné uniquement de son état-major, sous la protection de la garde bourgeoise. Le lendemain, le prince constata l’hostilité du peuple de Bruxelles à la dynastie et se laissa convaincre par la garde bourgeoise de plaider auprès de son père la cause de la séparation administrative des provinces du Nord et du Sud. Il retourna donc aux Pays-Bas.

Guillaume Ier ne réagit pas pendant plusieurs semaines.

Évolution de la situation début septembre

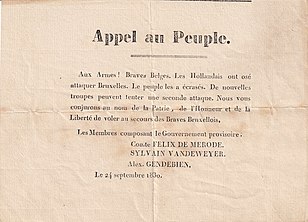

Les Journées de septembre

Le 23 septembre, l’armée du gouvernement, forte de douze mille hommes (dont deux tiers étaient originaires des Pays-Bas du Sud, c’est-à-dire de Belgique) et commandée par le prince Frédéric, entra dans Bruxelles. La plupart des chefs de la garde bourgeoise, voulant se soustraire aux représailles du gouvernement, quittèrent Bruxelles. Mais la population entendait continuer le combat et l’armée régulière de ce qui était encore le Royaume uni des Pays-Bas se heurta à une vive résistance des corps francs formés par le peuple de Bruxelles et par les volontaires venus de province. Aux portes de la ville et dans quelques rues étroites de la ville basse, comme la rue de Flandre, l’armée recula devant la résistance des émeutiers qui tiraient des fenêtres et des toits, les femmes faisant pleuvoir toutes sortes d’objets sur les soldats, meubles, fourneaux, pots de chambre. Dans la ville haute, dans le quartier des palais royaux, l’armée ne put aller au-delà du parc de Bruxelles sous les coups des patriotes qui y avaient érigé des barricades, la plus grande à l’entrée de la place Royale, et d’autres dans les rues perpendiculaires à la rue Royale et à la rue Ducale.

Ces positions étaient complétées par l’occupation d’insurgés dans les maisons et hôtels bordant ces deux rues. On en avait creusé les murs mitoyens pour constituer un système continu de passages qui permettait aux combattants d’entourer le parc sur trois côtés. Le 24 septembre, les principaux dirigeants politiques, revenus à Bruxelles dès qu’ils avaient compris que le peuple voulait se battre, fondèrent une commission administrative qui s’installa à l’hôtel de ville. Un témoin raconte que, la nuit venue, ils s’installèrent autour d’une table éclairée par une bougie. Ce noyau de pouvoir comprendra Emmanuel van der Linden d’Hooghvorst, André Jolly et le Liégeois Charles Rogier. Cherchant à mettre de l’ordre dans l’insurrection, ils nommèrent commandant en chef don Juan Van Halen, né de mère espagnole et de père d’origine belge. Ayant un passé militaire, Van Halen s’entoura de compétence, comme le général français émigré Anne-François Mellinet, qu’il nomma commandant de l’artillerie. Mais il n’y eut, au début, qu’un seul canon installé à la barricade du parc et manié par le Liégeois Charlier, dit « Jambe de bois ». Le colonel Scheltens, Bruxellois de naissance, ancien de l’armée de Napoléon entré dans l’armée des Pays-Bas, se rangea sous l’autorité de Van Halen et s’efforça de doter les insurgés d’armes convenables en s’en allant superviser le pillage de l’arsenal militaire de l’armée régulière installé dans la caserne des Carmes.

L’armée du Royaume uni des Pays-Bas était dans l’impossibilité de venir à bout des barricades et après plusieurs sorties des insurgés qui tentaient d’entrer dans le parc, elle évacua toutes ses positions des portes de la ville et du parc, mettant à profit la nuit du 26 au 27 septembre. La commission administrative siégeant à l’hôtel de ville se transforma alors en gouvernement provisoire de la Belgique.

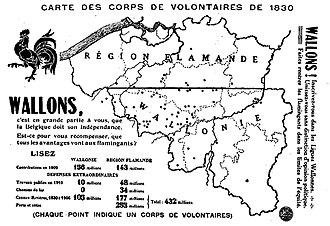

Entre-temps, les nouvelles de province annonçaient qu’un peu partout les soulèvements en faveur de la sécession triomphaient. Après Bruxelles et Liège, Anvers et Gand étaient même le théâtre de véritables combats, tandis que des volontaires accouraient des campagnes. Cependant, une partie de la bourgeoisie de Flandre resta fidèle au roi des Pays-Bas (orangiste).

Haut de page

Qui étaient ces révolutionnaires belges ?

John W. Rooney Jr. signale d’abord que l’immense majorité des combattants étaient bruxellois. En effet, on compte selon lui entre 73 et 88 % de personnes domiciliées à Bruxelles parmi les morts et les blessés et 91 et 95 % de Brabançons. Jean Stengers, qui se base sur la liste de Wargny, arrive à une conclusion proche : selon lui, les 1 200 blessés et les 450 tués de Bruxelles sont composés de 76 % de Bruxellois (ville de Bruxelles et de Saint-Josse-ten-Noode), de 12 % de combattants venus des villes et communes flamandes et de 12 % de personnes issues de Wallonie. En outre, il compte une vingtaine de combattants domiciliés hors de Belgique, notamment à Paris. En effet, des volontaires étrangers participèrent également aux opérations, ainsi la Légion belge parisienne (financée notamment par Félix et Frédéric de Mérode), qui fournit deux bataillons de quatre cents hommes.[réf. nécessaire] Par contre, si on examine le lieu de naissance des révolutionnaires donné par les recensements, le nombre de Bruxellois retombe entre 50 et 60 %. Selon Rooney, cela montre que beaucoup de révolutionnaires étaient des personnes installées de fraîche date dans la capitale78. En effet, entre 1800 et 1830, la population de la capitale passa de 75 000 à 103 000 habitants. Cette croissance importante est due à la désignation en 1815 de Bruxelles comme deuxième capitale du Royaume des Pays-Bas. Une des principales régions d’origine de ces migrants étaient les provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale, qui furent durement touchées par la crise du textile de 1826-1830.

Selon Jean Stengers, parmi les combattants domiciliés à Bruxelles, environ 60 % habitaient les quartiers populaires, dans lesquels on comptait, selon les sections, de 35 à 87 % de néerlandophones. Dans ces quartiers, les conditions de vie étaient mauvaises : l’hygiène était inconnue ; les familles bruxelloises vivaient souvent dans une seule pièce piètrement chauffée où régnait la puanteur et que l’on n’osait pas aérer par peur des vols et des agressions.

L’estimation du nombre total des participants varie très largement : selon le chef d’état-major du royaume des Pays-Bas toute la ville était entrée en rébellion ; mais le général Valazé, ambassadeur de France, n’estimait pas à plus de cinq cents le nombre des insurgés effectivement armés au cours des premiers jours. John W. Rooney Jr., en se basant sur les registres qui visaient à consigner le nom de tous les combattants morts, blessés ou décorés, estime à 1 700 le nombre de révoltés pour une ville de 103 000 habitants à l’époque, soit 1,6 % de la population bruxelloise.

Mais on doit ajouter au chiffre initial des premiers insurgés, celui des membres de la garde bourgeoise d’Emmanuel d’Hoogvorst et des militaires belges déserteurs de l’armée officielle du Royaume venus rallier le mouvement. Parmi eux, le colonel Scheltens, un ancien des campagnes napoléoniennes entré dans l’armée des Pays-Bas en 1814, qui raconte dans ses mémoires qu’il organisa une distribution d’armes aux insurgés lors du pillage d’une caserne.

Les listes indiquent que l’âge moyen des combattants était d’environ trente ans. Le niveau le plus élevé de mortalité se trouve chez les hommes plus âgés que la moyenne, mariés et pères de famille, ce que Rooney interprète comme une plus grande combativité dans la classe d’âge des chefs de famille issus du peuple, s’agissant d’hommes incapables de subvenir au besoin de leur famille et poussés à bout par leur condition misérable. Rooney suggère qu’outre les difficultés économiques, la présence d’une armée attaquant la ville était à la source d’une réaction spontanée de résistance envers l’envahisseur.

Il faut ajouter à la recension des différentes catégories de combattants, des réfugiés et aventuriers étrangers : Juan Van Halen, personnalité belgo-espagnole qui fut nommé commandant en chef, le général français Anne François Mellinet exilé à Bruxelles qui commanda l’artillerie des insurgés dans la suite de la campagne, Chazal père et fils, bonapartistes, le fils faisant ensuite une brillante carrière dans l’armée et la politique, comme ministre de la guerre et général en chef (dans son grand âge, il commanda l’armée belge qui, en 1870, devait défendre le pays contre une attaque des belligérants français ou prussiens), Niellon, Le Hardy de Beaulieu, réfugiés qui firent souche en Belgique. La plupart de ces volontaires issus de la bourgeoisie et de la noblesse allaient recevoir la grande nationalité belge dès le début du règne de Léopold Ier.

Octobre : la révolution prend le contrôle du territoire

Le 5 octobre, le prince d’Orange arriva à Anvers. Il y restera jusqu’au 25-26 octobre et négociera avec les autorités belges en vue d’accéder au trône de Belgique. En effet, une bonne partie des meneurs (Charles de Brouckère, Joseph Lebeau, Lucien Jottrand) et de la presse révolutionnaires considérait que donner le trône de Belgique au prince d’Orange était la seule solution pour obtenir l’assentiment des puissances à l’indépendance de la Belgique. Cette solution avait également l’avantage de préserver l’industrie belge du risque de fermeture des marchés hollandais et indonésien. Charles de Brouckère rencontre le prince le 8 octobre.

Grâce à leur contact constant avec la population locale, les soldats gouvernementaux, généralement stationnés dans les régions dont ils étaient originaires, se montrèrent très sensibles aux idées révolutionnaires. Les troupes se mutinèrent, refusèrent d’obéir aux ordres et désertèrent massivement. Dans certaines garnisons, les officiers hollandais furent emprisonnés par leurs soldats. À partir du 16 octobre, la déliquescence de l’armée s’accéléra encore quand le prince Guillaume, en imitation du Gouvernement provisoire, proclama l’indépendance des provinces méridionales (en deçà du Rhin) et déclara son intention de scinder l’armée en divisions nordistes et sudistes.

Malgré leur composition et leur encadrement hétéroclite (on comptait parmi ses dirigeants l’aventurier espagnol don Juan Van Halen et des officiers français), les brigades volontaires belges réussirent à évincer presque partout les troupes régulières du roi des Pays-Bas. Ainsi, celles-ci furent refoulées sur la Nèthe (bataille de Walem), puis sur Anvers (batailles de Berchem et de Borgerhout).

Le 26 octobre, peu après le départ du prince d’Orange, les volontaires belges entrent dans la ville d’Anvers. Le général Chassé, commandant des troupes gouvernementales ordonne à ses troupes de se replier dans la forteresse pour éviter les combats de rues et conclut un cessez-le-feu avec le commandement belge90.

Fin octobre, tout le territoire était libéré des troupes du Nord, même les actuels Limbourg néerlandais et grand-duché de Luxembourg, puisqu’il n’existait alors qu’une seule province de Limbourg et, avec un statut compliqué, un grand-duché de Luxembourg créé en 1815 par le Congrès de Vienne (ces deux territoires allaient finalement être partagés entre la Belgique et le roi grand-duc Guillaume Ier en 1839). Seules les citadelles d’Anvers, de Maastricht et de Luxembourg (cette dernière étant aux mains d’une garnison prussienne, conformément au statut donné au grand-duché de Luxembourg en 1815) restaient aux mains du gouvernement de Guillaume Ier.

À Anvers, les volontaires belges, peu disciplinés, ne respectèrent pas le cessez-le-feu et continuèrent à tirer sur les « Hollandais ». En représailles, le duc de Saxe-Weimar ordonna à Chassé de bombarder la ville depuis la citadelle et les navires ancrés dans l’Escaut. Le bombardement du 27 octobre dura six heures et fit quatre-vingt-cinq morts et beaucoup de dégâts. Cet événement eut un grand retentissement dans le pays et compromit définitivement la maison d’Orange.

Cessez-le-feu et Congrès national en novembre

Réactions internationales et contre-offensive du royaume des Pays-Bas

Gendebien, absolument opposé à la disparition de la Belgique, refusa en évoquant la menace d’une insurrection générale qui aurait pu se communiquer à d’autres peuples dans une Europe en proie à divers mouvements populaires, comme en Pologne, qui s’était soulevée contre l’annexion à la Russie en cette même année 1830, et en France où l’agitation ouvrière née des journées de juillet ne s’était pas encore apaisée. Déjà, depuis Bruxelles, le ministre libéral anglais Ponsonby venu en délégation, avait fait savoir à Londres quel problème l’Europe risquait de se mettre sur les bras si l’on se laissait séduire par des plans impérialistes ressuscitant les vieilles ambitions des monarchies d’ancien régime.

Dès lors, les choses ne traînent pas : le 20 janvier 1831, les grandes puissances réunies à Londres, constatant la victoire belge, se résolvent à entériner la volonté d’indépendance des révolutionnaires. Le protocole de la conférence de Londres jette la base d’une séparation de la Belgique et des Pays-Bas, en laissant à ces derniers une partie du Limbourg et à Guillaume Ier, roi grand-duc, le grand-duché de Luxembourg tout entier95. Le Congrès national rejette ce protocole.

Lorsque le Congrès national belge choisit, le 3 février 1831, par une faible majorité97 le duc de Nemours Louis d’Orléans, un des fils du roi des Français, pour devenir roi des Belges, son père Louis-Philippe refuse l’offre, craignant de déclencher une guerre européenne dans laquelle la France serait isolée98. Le refus français avait également des motivations économiques : le député Laurent Cunin-Gridaine avait prononcé devant la Chambre le 28 janvier 1831 un discours dans lequel il dénonçait le danger que ferait courir à l’industrie française l’absence de barrière douanière entre la Belgique et la France, la Belgique ayant abordé en force la première révolution industrielle, notamment avec les investissements de l’Anglais John Cockerill dans l’industrie du fer.

À la suite du refus de Louis-Philippe de permettre à son fils de monter sur le trône de Belgique, le Congrès élit un régent : Surlet de Chokier. Celui-ci forme un premier gouvernement, formé exclusivement de personnalités libérales, à l’exception de celui qu’à l’époque on appelle le chef du cabinet, c’est-à-dire celui que l’on appellera plus tard le Premier ministre. C’est le catholique Étienne de Gerlache. Ce dernier, attaqué par les libéraux, démissionne après quelques jours. Surlet de Chokier demande alors à Étienne de Sauvage de former un nouveau gouvernement. Celui-ci fait appel à Joseph Lebeau et Paul Devaux, deux personnalités qui s’étaient distinguées par leur opposition à la candidature du duc de Nemours, c’est-à-dire contre une politique extérieure exclusivement française. Ce fut Lebeau qui assura la direction effective de la politique de la jeune Belgique jusqu’au 21 juillet.

Comme il s’agit toujours de trouver un roi, Paul Devaux suggère Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, un prince anglo-allemand. Ce choix recueille immédiatement les faveurs de Lord Palmerston, alors secrétaire d’État au Foreign Office. Celui-ci fait savoir à Lebeau que la Belgique pourrait peut-être racheter le Luxembourg si Léopold est élu roi des Belges. Joseph Lebeau obtient alors facilement du Congrès l’élection du prince de Saxe-Cobourg-Gotha (il est élu avec 152 votes sur 196), malgré sa méconnaissance des différents parlers en usage en Belgique (français, dialectes romans et dialectes thiois) et sa religion protestante. Léopold n’accepte pas immédiatement la couronne. Il exige que la Belgique trouve d’abord un compromis au sujet du Limbourg et du Luxembourg avec les puissances réunies au sein de la conférence de Londres. Lebeau envoie alors à Londres une délégation chargée d’offrir officiellement la couronne à Léopold Ier et de négocier avec les puissances une révision du protocole de Londres. À la suite de ces négociations, ces dernières publient le 26 juin 1831 le traité des XVIII articles, plus avantageux pour la Belgique que le protocole de Londres. Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha réclame que le Congrès national ratifie le traité. Joseph Lebeau défend longuement la ratification devant l’assemblée et l’obtient le 9 juillet. Léopold accepte alors la couronne, rejoint la Belgique et devient le premier roi des Belges sous le nom de Léopold Ier en prêtant serment le 21 juillet 1831 sur la place Royale. Un ministère rassemblant catholiques et libéraux, présidé par Félix De Muelenaere, est constitué.

Rassuré sur la pérennité de l’indépendance de la Belgique, notamment grâce à l’élection de Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha au trône de Belgique, le gouvernement britannique de Lord Palmerston entérine définitivement le maintien de la Belgique comme État indépendant et perpétuellement neutre. Les autres grandes puissances se rallient progressivement à cette position.

Guillaume Ier n’accepte pas cette situation. Le 2 août 1831, l’armée néerlandaise marche sur Bruxelles, ne rencontrant qu’une résistance décousue de la part d’une jeune armée belge en pleine formation. Il ne s’agit plus de guérilla des campagnes et de combats de rues. Les Belges ont en face d’eux une armée régulière avec des généraux expérimentés issus des armées de Napoléon qui font manœuvrer leurs troupes en rangs serrés sous une forte couverture d’artillerie. Il en résulte la campagne des Dix-Jours au terme de laquelle les Hollandais menacent Bruxelles. Mais un corps de volontaires du Limbourg, commandé par de Brouckère, un bourgeois limbourgeois des environs immédiats de Maastricht, menace leurs arrières en attaquant leurs communications et leurs approvisionnements, tandis qu’une armée française, baptisée Armée du Nord, sous le commandement du maréchal français Étienne Maurice Gérard, franchit la frontière le 10 août et marche sur eux. L’état-major hollandais retire alors ses troupes qui se trouvaient déjà devant Louvain. Retranchés dans la forteresse d’Anvers, les Hollandais négocient un cessez-le-feu avec le gouvernement provisoire. Mais des échanges de coups de feu ont lieu entre les volontaires belges et les soldats hollandais. Pour répondre à ce qu’il dénonce comme des provocations, le général Chassé fait bombarder la ville, ce qui entraîne des centaines de morts civils et achève de soulever la population contre les Pays-Bas

Retrait définitif des Pays-Bas et traité de paix

Finalement, l’armée hollandaise de forteresse se rend le 23 décembre. Prisonniers, les Hollandais seront libérés en 1833, mais il faut encore attendre 1839 pour que les Pays-Bas reconnaissent l’indépendance de la Belgique, par le traité des XXIV articles. À ce moment, la Belgique fut obligée de laisser au roi grand-duc Guillaume Ier une moitié de la province de Limbourg ainsi que la moitié orientale du grand-duché de Luxembourg. Il fallut aussi accepter la fermeture de l’Escaut modérée par un péage qui perdura jusqu’à ce que le ministre Charles Rogier, un des chefs révolutionnaires de 1830 devenu premier ministre, conclue un accord de rachat forfaitaire du droit de péage, en 1863.

Interprétations

La révolution belge, et en particulier des journées de septembre, ont donné lieu à de nombreuses interprétations.

Une révolution nationaliste

Jean Stengers y voit aussi clairement une révolution nationale : « [La Révolution de 1830] est, essentiellement, une révolution nationale. Elle dresse les Belges contre les Hollandais, dont on secoue le « joug » – l’expression « joug hollandais » traverse toute la révolution. L’indépendance de la Belgique est apparue très vite comme l’idéal à atteindre, et que l’on a réalisé. Le patriotisme, en 1830, est partout présent, et il est ardent. » Jean Stengers trouve des signes de ce caractère national dans les textes et les paroles de l’époque, dans l’importance des dons patriotiques, les chants, les poèmes. Il note que chez les acteurs de l’époque, la patrie passe avant tout (notamment avant la religion). Pour Jean Stengers, cette description « claire » de la révolution (nationale, mais aussi libérale, affirmant le droit à la nationalité belge, traversant toutes les provinces du pays et essentiellement menée par les gens du peuple) sera attaquée en trois temps :

1. Par les partisans du mouvement wallon, qui vont exagérer le rôle des Wallons et complémentairement par le mouvement flamand, qui va à l’inverse minimiser le rôle des Flamands.

2. Par des historiens marxistes qui attribueront à la révolution une cause exclusivement économique et sociale.

3. Par tous ceux qui projetteront dans le passé leurs doutes sur la solidité de la Belgique.

Jacques Logie défend également la thèse « nationale » : « Le succès du mouvement révolutionnaire ne peut être attribué qu’à l’élan nationaliste qui, dans toute la Belgique, souleva l’enthousiasme populaire, déborda la bourgeoisie loyaliste et entraîna les attentistes. On en remarquera quelques manifestations caractéristiques : les émeutes populaires spontanées, dirigées contre la présence des garnisons gouvernementales, les dons patriotiques offerts un peu partout dans le pays au Gouvernement provisoire, et les mutineries des garnisons belges combinées avec le refus des officiers originaires de nos provinces de tirer l’épée contre leurs compatriotes. »

Rooney critique cependant l’interprétation nationaliste en insistant sur le rôle minime joué par les non-Bruxellois dans les événements de Bruxelles78. Dans son étude sur les combattants des Journées de septembre, il insiste sur les facteurs socio-économiques qui ont mené à la révolte.

Fred Stevens et Axel Tixhon tempèrent l’interprétation nationaliste des événements en insistant sur le fait que dans un premier temps les révolutionnaires ne cherchaient pas à créer un État indépendant et que ce n’est qu’à la suite de l’intransigeance de Guillaume Ier et surtout au bombardement d’Anvers que cette idée s’est imposée. Ils rappellent également que le réalisme économique de nombreux patriotes belges les conduisait à épouser des thèses réunionistes ou orangistes.

Une révolution wallonne

Le mouvement flamand va embrayer dans le même sens, car il était tenté de voir en 1830 la catastrophe qui mènera à la domination sans partage du français en Flandre. Arnoldus Smits exprimera cette tendance dans son ouvrage 1830. Scheuring in de Nederlanden (1951). Ce travail a été sévèrement critiqué par Jan Dhondt.

Jean Stengers rappelle à ce propos que tout le pays a participé à la révolution et que si le mouvement a parfois été moins intense en Flandre, c’est que les forces militaires gouvernementales y étaient plus nombreuses. Il souligne également que la majorité des combattants des journées de septembre étaient des Bruxellois qui parlaient le flamand et que l’orangisme, s’il était répandu à Gand et à Anvers, était le fait des classes supérieures francisées118. Fred Stevens et Axel Tixhon ajoutent qu’après les combats de septembre, des dons patriotiques affluèrent de tout le pays, du Nord comme du Sud.

Une révolution prolétarienne

Il est donc évident qu’à l’opposition de la bourgeoisie envers la politique d’hégémonie du roi de Hollande se joint, dès 1829, une hostilité populaire. Cependant, comme Rooney s’efforce de le démontrer, on ne peut parler de conscience politique : le peuple ne s’attaqua pas aux biens des bourgeois de Bruxelles et aucune affiche à caractère contestataire ne fut trouvée à Bruxelles86. En outre, une fois l’indépendance devenue définitive, il ne se trouvera personne pour dénoncer la confiscation des résultats de la révolution par la bourgeoisie. Au contraire le peuple semble satisfait par le départ des Hollandais. Fred Stevens et Axel Tixhon reconnaissent également le rôle majeur joué par les masses ouvrières dans les combats, mais ils rappellent que les autres classes sociales ont joué un rôle central dans la conduite des opérations et ils insistent sur le fait qu’à l’époque le prolétariat n’avait ni conscience de classe, ni structure, ni leader, ni programme politique.

Un complot français

En 1873, Victor de Bavay avança la thèse que la révolution belge était le fruit d’un complot ourdi depuis Paris dans son ouvrage Histoire de la révolution belge de 1830. Il ne conteste pas pour autant l’existence de la Belgique, soulignant qu’elle s’est installée dans le concert des nations européennes malgré l’inspiration annexionniste qu’il attribue aux comploteurs parisiens. Cette thèse a été reprise par Maurits Josson dans De Belgische Omwenteling van 1830 (1930) et André Monteyne dans België : een Misverstand (1979).

Jacques Logie juge cette argumentation peu vraisemblable, car elle repose uniquement sur le témoignage qualifié de peu objectif de certains anciens fonctionnaires du Royaume (le gouverneur Hyacinthe van der Fosse, ancien bourgmestre de Bruxelles, et le procureur du roi Henry-Joseph Schuermans) et certains faits la contredisent (l’absence de Français parmi les pillards arrêtés, une lettre d’Alexandre Gendebien dans laquelle il explique qu’il n’a pu obtenir l’intervention du gouvernement de Louis-Philippe, etc.).

Fred Stevens et Axel Tixhon rejettent également cette thèse, en avançant l’absence d’agitateurs français pendant les premiers jours de l’insurrection, la surprise des chefs belges présents à Paris devant l’évolution de la situation en Belgique et le fait que le gouvernement français ne revendiqua jamais aucun rôle dans la révolution.

Les accusations de « mariage forcé »

Selon Jean Stengers, l’union contre leur gré des Flamands et des Wallons en 1830, ou même leur présentation comme deux peuples distincts volontairement alliés sont des mythes : en 1830, les notions de « peuple flamand » et de « peuple wallon » n’existaient pas. Fred Stevens et Axel Tixhon vont dans le même sens en affirmant qu’il n’existait alors aucune conscience flamande ou wallonne et que les habitants se définissaient avant tout comme des Belges.

La même opinion est défendue par Jacques Logie, pour qui considérer la Belgique comme une « création artificielle » revient à « bafouer la réalité historique »

Bibliographie

• Sylvie Aprile (dir.), Jean-Claude Caron (dir.) et Emmanuel Fureix (dir.), La liberté guidant les peuples : les révolutions de 1830 en Europe, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques », 2013, 329 p. (ISBN 978-2-87673-621-4)

• Robert Demoulin, La Révolution de 1830 ; Bruxelles (La Renaissance du Livre, coll. "Notre passé"), 1950. - Réédité en 1980.

• Jacques Logie, 1830 : De la régionalisation à l’indépendance ; Paris & Gembloux (Duculot), 1980.

• Louis Lefèbvre, Luxembourgeois de 1830 ; Arlon (G. Everling, coll. "Le vieil Arlon"), 1980.

• Maurice Bologne, L’insurrection prolétarienne de 1830 en Belgique ; Bruxelles, 1929. - Étude réédité en tant que numéro 9 (n° spécial) de Critique politique, revue trimestrielle ; Bruxelles, 1981.

• Roger Petit, éditeur, Jean-Baptiste Nothomb et les débuts de la Belgique indépendante ; = Actes du Colloque international de Habay-la-Neuve, 5 juillet 1980, organisée par les Archives de l’État à Arlon ; Bruxelles (Archives générales du Royaume), 1982.

• Jean-Baptiste Nothomb, Essai historique et politique sur la Révolution belge ; Bruxelles (J.P. Meline), 1833 ; 4e édition = Bruxelles (Muquardt), 1876.

• Hervé Hasquin, L. Van den Bruwaene, G. Van Hout et autres, 1830... - Histoire d’une révolte ; Bruxelles (Louis Musin, éd.), 1980 ; livre-catalogue d’une exposition aux Arcades du Cinquantenaire à Bruxelles (fin 1980-début 1981) ;

• John W. Rooney Jr., « Profil du combattant de 1830 », dans Revue belge d’histoire contemporaine, T. 12, 1981.

• Jean Stengers, « La Révolution de 1830 », dans Anne Morelli (dir.), Les Grands Mythes de l’histoire de Belgique, éditions Vie Ouvrière, Bruxelles, 1995 (ISBN 2-87003-301-X).

• Sébastien Dubois, L’invention de la Belgique - Genèse d’un État-nation (1648-1830) ; Bruxelles (Éditions Racine), 2005.

Haut de page